L’année 2025 nous met face à une réalité incontournable : la façon dont nous gérons nos déchets est devenue un enjeu majeur, bien au-delà de la simple protection de l’environnement. Les objectifs européens nous pressent d’agir vite pour recycler davantage, et les coûts de traitement et d’enfouissement ne cessent de grimper.

Alors, comment passer d’un tas d’ordures qui nous coûte cher à une ressource mieux gérée, qui profite à tous ?

On parle souvent de tri, de sensibilisation… Mais si la clé d’une gestion des déchets vraiment efficace se cachait derrière une approche plus globale, un véritable système où chaque pièce du puzzle a son importance ?

L’urgence de l’économie circulaire

Faire de la contrainte une opportunité

L’inertie n’est plus une option. Les directives de l’Union Européenne, avec l’objectif ambitieux de 65 % de recyclage des déchets municipaux d’ici 2035, imposent une accélération significative de nos efforts. Parallèlement, le coût exorbitant de l’enfouissement pèse lourdement sur les finances des collectivités.

Pour rappel, la France a été sanctionnée par une contribution de 1,5 milliard d’euros en 2024 pour son non-respect des objectifs de recyclage du plastique. Mais au-delà des impératifs financiers, il s’agit d’un enjeu de société majeur.

Les déchets sont un « commun négatif » qui nous concerne tous et qui nécessite une action collective. D’ailleurs à l’heure actuelle, l’économie circulaire ne manque pas de leviers actionnables : optimisation des filières de tri et de recyclage, réduction des déchets à la source, valorisation dans les filières de compostage, de méthanisation, de production d’énergie, application de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)…

Et au-delà des défis et contraintes de ces leviers, il y a l’opportunité de construire une société plus durable et résiliente et de redonner du pouvoir d’agir aux usagers.

La sensibilisation des usagers : pourquoi ça ne suffit pas ?

Car les habitants d’un territoire sont bel et bien au cœur d’une démarche de prévention des déchets. Les opérations de sensibilisation ont d’ailleurs longtemps été le point central des stratégies des territoires ; c’est toujours le cas sur une majorité d’entre eux. Or, l’information descendante ne suffit plus. D’ailleurs, elle révèle aujourd’hui ses limites lorsqu’elle est envisagée comme unique levier d’optimisation du tri des déchets.

Malgré des campagnes d’information répétées, les comportements individuels restent hétérogènes et les taux de tri stagnent souvent. S’appuyer uniquement sur la bonne volonté des citoyens ne permet pas de surmonter les freins structurels tels que le manque d’infrastructures adaptées, la complexité des consignes, ou encore l’absence de dispositifs incitatifs ou contraignants.

Le défi majeur est donc de passer d’une logique de sensibilisation à une recherche de performance globale. Cela implique de :

- Dépasser les approches « one-shot » : l’accompagnement des collectivités doit s’inscrire dans la durée et prendre en compte les spécificités de chaque territoire.

- Miser sur la co-construction, donc l’intégration de toutes les parties prenantes dans la définition et la mise en œuvre des solutions (habitants, gardiens, bailleurs, acteurs locaux…)

C’est le principe de l’approche systémique.

Gestion des déchets : l’approche systémique

Ce que nous disent les sciences comportementales

Les travaux de Jean-Damien Grassias, docteur en sciences de gestion et management (ATER) dans une thèse intitulée “Dis moi où tu habites, je te dirai si tu tries” nous amène à un constat clair : la façon de gérer ses déchets est le résultat d’un contexte résidentiel bien plus que d’une motivation individuelle.

Les individus sont influencés par une multitude de facteurs dans leur prise de décision, et le tri des déchets ne fait pas exception. En voici quelques exemples :

- Les dispositifs de collecte existants : l’accessibilité des locaux poubelles ou des Points d’Apport Volontaire (PAV)

- Les informations diffusées : consignes de tri, outils de communication utilisés, clarté du discours

- L’organisation du territoire : l’engagement des agents de proximité (gardiens d’immeuble, agents de propreté…) sur ce sujet et leurs interactions avec les habitants

- Le contexte social et culturel : les normes sociales, le tissu associatif local, la densité des liens sociaux…

- La réglementation : les incitations négatives (sanctions) ou positives (récompenses) mises en place

À la lecture de ces paramètres, il est évident que l’optimisation de la gestion des déchets repose sur un système local et un ensemble de parties prenantes, avec chacune son rôle à jouer. Par ailleurs, le geste de tri s’inscrit dans des contextes plus ou moins complexes qui vont du pavillon individuel dans un quartier aisé ou une zone semi-rurale, à la résidence HLM dans un quartier défavorisé (QPV). Les stratégies d’accompagnement au changement doivent donc être adaptées.

Boucles causales : dépasser l’approche linéaire

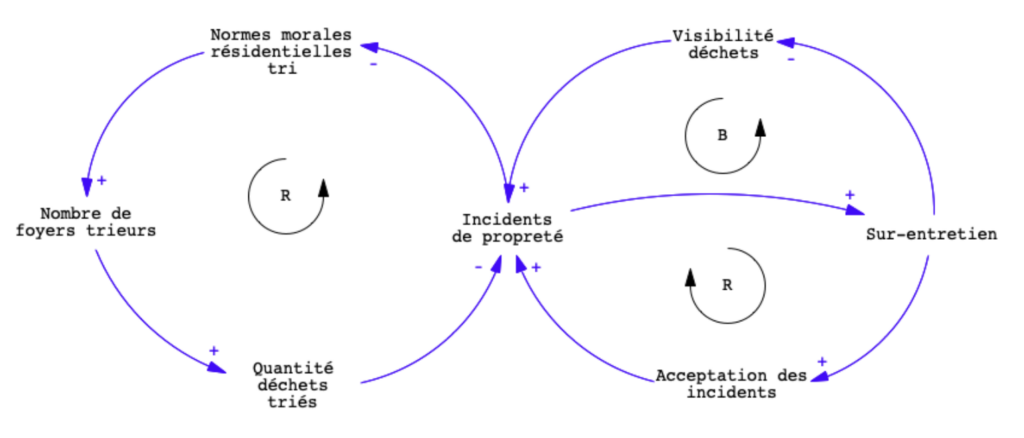

Un diagramme en boucles causales permet de visualiser comment différents éléments sont connectés et s’influencent mutuellement. Concrètement, une action peut avoir une conséquence, et cette conséquence peut ensuite influencer l’action de départ, créant une boucle causale.

Cette modélisation est particulièrement pertinente pour comprendre un système de gestion des déchets à l’échelle d’un territoire.

Prenons 2 phénomènes pour exemple :

- Plus les poubelles d’une résidence débordent, plus les usagers se désintéressent du tri. Et moins ils trient, plus les poubelles débordent. C’est un effet boule de neige, aussi appelé boucle de renforcement (R).

- D’un autre côté, plus les actions de sensibilisation sont efficaces et les infrastructures de tri accessibles, plus le taux de recyclage augmente, ce qui diminue la quantité de déchets non triés, et donc potentiellement le besoin d’efforts de sensibilisation supplémentaires. Pensez à l’effet thermostat, ce mécanisme de régulation qui cherche à maintenir un certain équilibre. C’est ce qu’on appelle une boucle de stabilisation (B).

Au-delà des approches techniques et scientifiques, ce diagramme rend visible la complexité des interactions dans un système et renforce notre compréhension des conséquences à long terme de certaines actions. Rien ne sert de réfléchir en causes isolées : il faut penser en termes de système, où tout est connecté.

Et la gestion locale des déchets ne fait pas exception. Elle doit être envisagée comme un système, qui embarque l’ensemble de ses parties prenantes vers un objectif commun : celui d’un cadre de vie durable, aux ressources préservées, avec un lien social solide.

Il s’agit de dépasser les approches linéaires pour engager un changement d’échelle et atteindre des objectifs ambitieux en matière de recyclage et de valorisation des déchets.

L’importance de commencer par un diagnostic

Comment comprendre un système ?

L’amélioration des performances de tri des déchets ne s’improvise pas. La réussite passe inévitablement par un diagnostic approfondi et précis de chaque territoire. C’est fondamental pour comprendre l’écosystème local et cela passe par :

- Une cartographie précise du système

- Un partage du diagnostic et la nécessité de faire comprendre aux parties prenantes qu’elles font justement partie de ce système

- La mise en place d’une vraie coopération locale entre les acteurs afin de garantir le succès du plan d’actions

Se lancer dans des actions sans une connaissance fine du terrain, c’est risquer de dépenser de l’énergie et des ressources pour des résultats mitigés.

Raisonner en niveau d’action

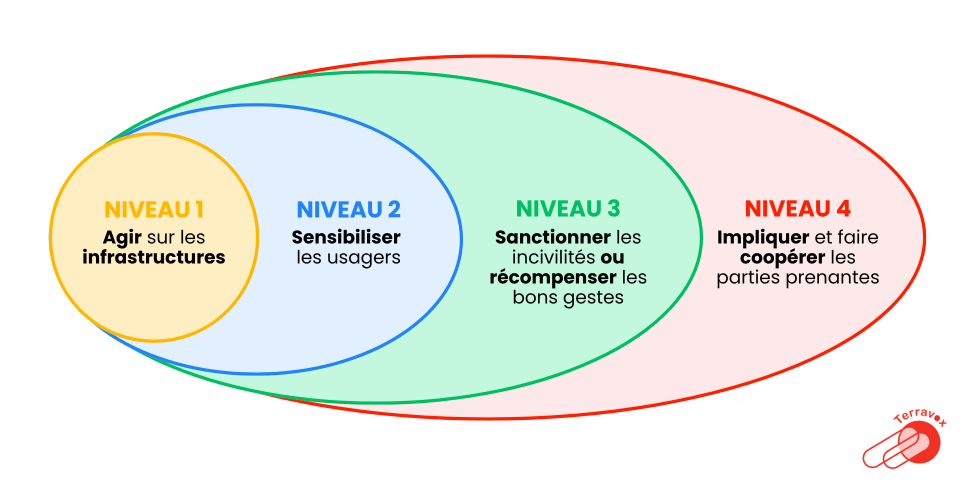

À Terravox, nous envisageons toute stratégie avec 4 niveaux d’action, qui s’articulent et se renforcent mutuellement.

L’action sur les infrastructures (niveau 1) est le socle indispensable. Déployer des PAV adaptés, faciliter l’accessibilité aux dispositifs de tri, optimiser les circuits de collecte… sont autant de prérequis pour faciliter le geste de tri.

Sans cette base matérielle efficiente, les efforts de sensibilisation (niveau 2), aussi pertinents soient-ils, se heurtent à la complexité ou au manque de praticité.

De même, les mesures incitatives ou répressives (niveau 3) perdent de leur légitimité si le système en amont n’est pas perçu comme fiable et accessible.

C’est enfin par l’appropriation des communs et la coopération (niveau 4), en impliquant les habitants, les associations et les acteurs locaux dans la durée, que l’on peut véritablement ancrer un changement d’habitudes et lutter contre le sentiment d’abandon qui nuit à la qualité de nos espaces partagés.

En d’autres termes, bâtir une stratégie d’optimisation des déchets performante exige de progresser simultanément sur ces quatre fronts, en reconnaissant que la solidité des niveaux supérieurs dépend intrinsèquement de la robustesse des fondations initiales.

En savoir plus : Optimiser la gestion des déchets : 4 choses à vérifier dès maintenant

Tout commence par un diagnostic

« Plus le diagnostic de tri des déchets est fin, plus les actions sont adaptées » nous disait Amina Gamraoui, responsable territoriale Ile-de-France chez Citeo dans cette interview lors du salon Paris Pollutec 2024.

Seul un diagnostic 360° sur le contexte résidentiel permet une compréhension des problématiques rencontrées sur le territoire et une vision réelle des leviers à actionner pour aller vers davantage de performance. 3 volets sont à étudier :

- Les infrastructures : un audit permet d’identifier les forces et faiblesses des dispositifs en place, de déterminer les freins et les pistes d’optimisation

- Les habitudes de tri et le cadre de vie : une enquête détaillée auprès des usagers facilite la compréhension des pratiques et des besoins en termes de dispositifs et de niveau d’information

- Les parties prenantes : l’identification et les échanges avec les bailleurs, gardiens d’immeuble, régies de quartier, associations locales… sont extrêmement précieux pour co-construire un plan d’action durable.

L’exemple du Plan Boost mené par Grand Paris Sud est éloquent : son succès repose sur un processus rigoureux démarrant par une enquête Ipsos sur la perception des consignes de tri, suivie d’un diagnostic approfondi des infrastructures et des habitudes des usagers. Ce n’est qu’après cette phase d’analyse que des plans d’action sur-mesure ont étédéployés, notamment pour l’habitat collectif, qui représente une part importante des logements franciliens.

L’optimisation de la gestion des déchets ne relève pas d’une simple addition de mesures ponctuelles, mais repose sur un système robuste et interconnecté. Miser uniquement sur la sensibilisation est insuffisant face à la complexité des comportements et des freins structurels. Redonner du pouvoir d’agir aux habitants passe par la création de dispositifs clairs et accessibles, où chacun comprend son rôle et son impact. Et c’est en agissant simultanément sur les infrastructures, la sensibilisation, les incitations et l’appropriation des communs que l’on peut véritablement enclencher un cercle vertueux.

L’approche systémique apparaît comme la clé de voûte d’une gestion des déchets performante et durable. Pour Terravox, accompagner les collectivités et les bailleurs dans cette transition signifie avant tout les aider à concevoir et à déployer ces systèmes intégrés, où chaque action, à chaque niveau, contribue à l’atteinte d’un objectif commun : celui d’un territoire plus circulaire, plus économe en ressources et où les habitants sont de véritables acteurs du changement.