Avant de lancer une campagne de sensibilisation, d’installer de nouveaux bacs de tri, ou de sanctionner les dépôts sauvages, une question s’impose : avez-vous réellement cerné les besoins et les blocages de votre territoire ?

Trop souvent négligé, le diagnostic est pourtant la première étape incontournable pour toute stratégie efficace et durable de gestion des déchets. Chaque territoire forme un système complexe, où infrastructures, comportements et dynamiques sociales interagissent. C’est pour cette raison qu’une approche systémique permet non seulement de cartographier les enjeux, mais aussi d’identifier les leviers d’action prioritaires.

Que faut-il analyser lors d’un diagnostic ? Pourquoi est-il important d’agir sur plusieurs niveaux en parallèle ? En quoi un diagnostic 360° change-t-il la donne ?

Dans cet article, nous vous guidons pas à pas à travers les grands principes de l’analyse territoriale, pour poser les bases d’un plan d’action réellement adapté à vos résidences, quartiers ou collectivités.

Et en bonus, retrouvez notre check-list de rentrée pour orienter vos actions à la fin de cet article 👇

Pourquoi faire un diagnostic est essentiel avant d’agir

Face aux problématiques récurrentes de tri sélectif défaillant ou de dépôts sauvages, l’envie d’agir vite est compréhensible. Mais sans diagnostic préalable, les actions engagées risquent d’être inadaptées, voire contre-productives. Un bon diagnostic permet d’évaluer finement les causes réelles des dysfonctionnements, pour éviter les solutions « pansements » et construire des réponses durables.

Comprendre les systèmes : un territoire = un écosystème

Un quartier, une résidence ou une ville ne peut être réduit à un ensemble d’individus. C’est un système vivant, fait d’habitudes, d’infrastructures, de rapports sociaux et de contraintes invisibles. C’est là que réside l’intérêt du diagnostic : prendre en compte toutes les composantes du territoire, au lieu de se limiter aux seuls déchets visibles. Un mauvais tri peut découler d’un local poubelle inaccessible, d’un manque d’information… ou d’un sentiment d’abandon des habitants.

L’approche systémique : voir au-delà des déchets visibles

Un diagnostic efficace ne se limite pas à constater des bacs débordants ou des erreurs de tri. Il s’appuie sur une lecture globale du territoire, qui tient compte des multiples facteurs en interaction : les infrastructures, bien sûr, mais aussi les dynamiques sociales, le cadre de vie, les habitudes collectives, les règles explicites ou implicites, et même le sentiment d’appartenance des habitants à leur résidence ou leur quartier.

C’est cette approche systémique qui permet de relier les gestes (ou les manquements) aux réalités vécues par les usagers. Elle replace les comportements dans leur contexte, révélant ainsi les leviers d’action les plus pertinents, qu’ils soient techniques, sociaux ou organisationnels. Le diagnostic devient alors bien plus qu’un état des lieux : c’est un outil d’analyse structurelle au service de stratégies adaptées à chaque territoire.

Anticiper pour mieux agir : éviter les fausses solutions

Sans diagnostic, une action peut donner l’impression d’être utile à court terme, tout en aggravant le problème de fond. Par exemple : installer plus de bacs peut sembler pertinent… mais si ces derniers ne sont pas utilisés faute de sensibilisation ou mal localisés, l’effet sera nul. Le diagnostic permet de prioriser les bonnes actions, dans le bon ordre, et surtout d’éviter les dépenses inutiles.

Les 4 niveaux d’action à combiner dans toute stratégie de gestion des déchets

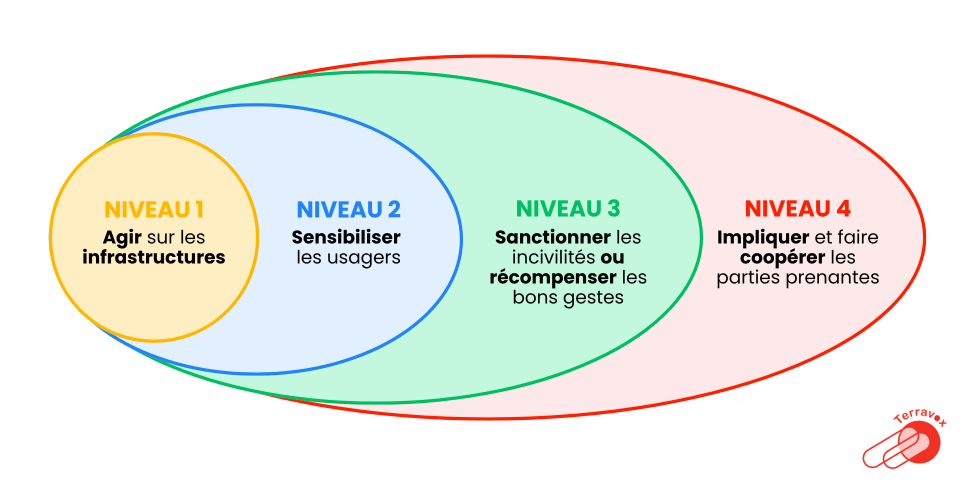

Un diagnostic ne sert pas uniquement à constater un état des lieux. Il vise surtout à identifier les bons leviers d’action, et à construire une stratégie cohérente. L’analyse systémique montre qu’aucun levier ne suffit seul.

Ainsi, pour faire évoluer durablement les pratiques, il faut agir en parallèle sur 4 axes : les infrastructures, la pédagogie, le cadre normatif, et la mobilisation collective. Ces 4 niveaux d’action complémentaires forment le socle d’un changement d’habitudes durable.

Adapter les infrastructures pour rendre le tri possible

Le premier niveau d’action concerne l’environnement physique. Sans infrastructures adaptées, le tri est tout simplement impraticable ou dissuasif. Un bon diagnostic des équipements permet d’identifier les obstacles concrets : bacs absents, mal placés, sales, logettes trop petites, mauvaise signalétique ou absence d’éclairage.

Sensibiliser les usagers pour qu’ils comprennent et s’impliquent

Même lorsque les équipements sont disponibles, le tri ne fonctionne pas si les usagers ne comprennent pas les consignes ou ne perçoivent pas leur utilité. Le diagnostic permet ici d’évaluer le niveau d’information : sont-elles claires ? accessibles ? visibles ? connues ? Comprendre les usages, les représentations et les blocages cognitifs est essentiel pour adapter les messages.

Sanctionner les incivilités ou valoriser les bons gestes

Pour faire respecter les règles de tri et lutter contre les incivilités (jets par les fenêtres, dépôts sauvages…), il faut un cadre clair, mais aussi des mécanismes de régulation sociale. Un bon diagnostic permet d’évaluer si les habitants connaissent les règles, s’il existe des sanctions ou des récompenses, et si celles-ci sont jugées justes et efficaces.

Mobiliser les parties prenantes pour un changement collectif

Enfin, pour que le changement soit durable, il doit être partagé. Cela suppose d’impliquer l’ensemble des parties prenantes : habitants, gardiens, bailleurs, associations, collectivités. Le diagnostic identifie les acteurs moteurs et les freins à la coopération (méconnaissance, défiance, cloisonnement…).

Le diagnostic 360° Terravox : une photographie complète du territoire

Pour concevoir une stratégie locale réellement efficace, encore faut-il partir d’une compréhension fine du terrain. C’est tout l’intérêt du diagnostic 360° : une démarche en trois volets complémentaires, qui croise données objectives, ressentis des parties prenantes et paroles d’habitants. Cette méthodologie permet de voir le territoire dans toutes ses dimensions, et d’identifier à la fois les blocages visibles et invisibles.

Ce type de diagnostic a d’ailleurs été pleinement déployé dans le cadre du programme Ma Communauté Circulaire à Marseille, notamment dans les quartiers de Frais Vallon et Val Plan, deux territoires populaires confrontés à des problématiques de tri sélectif, de dépôts sauvages et de mésusages des équipements.

L’audit des infrastructures : cartographier les points de friction

La première étape consiste à évaluer l’état des dispositifs existants : accessibilité des bacs, signalétique, éclairage, propreté des lieux de collecte, fréquence de passage, conformité des couleurs, etc. Ce travail de terrain permet de quantifier les écarts entre l’existant et les besoins réels : sous-dotation en bacs de tri, points de collecte mal ou non signalés, manque d’éclairage, localisation peu accessible…

Les actions recommandées par la suite sont donc alignées avec les constats faits sur le terrain, par exemple :

- Une réorganisation des logettes et le déploiement de bacs supplémentaires

- La création d’un plan de déploiement de Points d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre, les déchets alimentaires, et les recyclables

- L’amélioration de l’éclairage dans les zones de collecte

- La mise en place de signalétique visible, multilingue, avec des pictogrammes simplifiés

Les entretiens avec les parties prenantes : comprendre les logiques de chacun

Les infrastructures ne suffisent pas à expliquer les usages. Il faut aussi comprendre ce que vivent celles et ceux qui font le quartier : gardiens, bailleurs, associations locales, médiateurs, collecteurs, centres sociaux, etc. Ces entretiens permettent de détecter les tensions, les synergies potentielles, les malentendus, et de construire une vision partagée.

En mobilisant un large panel d’acteurs, les échanges font souvent ressortir :

- Des gardiens sur-sollicités, confrontés à une surcharge de travail

- Des tensions ponctuelles avec les habitants sur la propreté des communs

- Une envie partagée de mieux coopérer, mais un manque d’espaces de dialogue structurés

L’enquête habitants : écouter celles et ceux qui vivent le quartier

Dernier pilier du diagnostic 360°, l’enquête auprès des habitants vise à recueillir les usages, perceptions, croyances et besoins directement auprès des résidents. Elle permet d’aller au-delà des idées reçues et de prendre en compte les réalités du quotidien. Selon les contextes, cette enquête peut se faire en porte-à-porte, en ligne ou par téléphone.

Aller à la rencontre des usagers permet de faire ressortir des résultats concrets :

- Mesurer l’écart entre la bonne volonté des habitants et les pratiques réelles de tri

- Évaluer la compréhension des consignes

- Échanger sur la perception des espaces communs et de l’habitat en général (attachement au lieu de vie, sentiment d’abandon…)

Ce que permet l’enquête résidentielle :

- Montrer aux habitants qu’ils sont écoutés

- Identifier les freins invisibles (méfiance, désinformation, barrières de langue)

- Appuyer des demandes concrètes : meilleure information, amélioration du cadre de vie, écoute des gardiens

- Concevoir des campagnes adaptées aux vrais besoins et ressentis

Trois piliers pour réussir votre diagnostic : Savoir, Pouvoir, Vouloir

Un diagnostic utile ne se limite pas à un relevé technique ou à un questionnaire. Il repose sur une lecture comportementale des pratiques de tri, inspirée des sciences sociales. Pour comprendre pourquoi un geste est fait — ou non — il faut s’interroger sur trois dimensions clés : le SAVOIR (est-ce que je sais ?), le POUVOIR (est-ce que j’ai les moyens ?), et le VOULOIR (est-ce que j’ai envie ?).

Ces trois piliers permettent de poser les bonnes questions au bon moment, pour identifier des leviers d’action adaptés à chaque territoire.

SAVOIR : les usagers connaissent-ils les consignes de tri ?

Le premier frein au tri, c’est souvent l’ignorance ou la confusion. Les consignes changent, varient d’une ville à l’autre, sont parfois mal diffusées ou mal comprises. Dans certains cas, les habitants pensent bien faire… mais se trompent. Le diagnostic comportemental doit donc évaluer :

- Si les consignes sont visibles, claires, compréhensibles

- Si les habitants savent ce que deviennent les déchets triés

- S’ils sont informés des bénéfices concrets du tri

POUVOIR : les infrastructures permettent-elles réellement de bien trier ?

Même avec une bonne connaissance, le geste de tri peut rester impossible si les conditions matérielles ne suivent pas. Trop peu de bacs, logettes inaccessibles, horaires de collecte mal adaptés, manque d’éclairage ou de propreté… Le diagnostic d’infrastructures vient ici objectiver les obstacles.

VOULOIR : la motivation est-elle présente pour changer les habitudes ?

Enfin, le dernier pilier — et souvent le plus difficile à discerner — concerne la motivation. Un habitant peut connaître les consignes et avoir accès aux équipements… sans pour autant agir. Pourquoi ? Parce qu’il ne se sent pas concerné, qu’il doute de l’efficacité du tri, qu’il n’a pas confiance, ou qu’il ne s’identifie pas à son lieu de vie.

Le diagnostic social et relationnel cherche alors à comprendre les représentations, les émotions, et le lien au cadre de vie.

Pistes d’action pour renforcer le VOULOIR :

- Créer des groupes-projets autour des enjeux de tri avec les habitants

- Restituer les résultats du diagnostic aux usagers pour valoriser leur parole

- Renforcer le lien social avec des actions conviviales (fêtes de quartier, chantiers participatifs, ateliers réemploi)

- Accompagner les gardiens dans leur rôle de relais de proximité (formation, appui méthodologique)

Mettre en place des actions de tri efficaces ne commence ni par l’achat de nouveaux bacs, ni par la diffusion d’un flyer en hall d’immeuble. Cela commence par une étape souvent invisible… mais absolument décisive : le diagnostic.

Un bon diagnostic, c’est celui qui ne se contente pas de constater, mais qui explique, met en lien, révèle. Il permet de voir un territoire comme un tout — ses habitants, ses règles, ses tensions, ses contraintes et ses ressources — et de ne pas se tromper de cible ni de solution. C’est cette compréhension fine et systémique qui fait la différence entre une campagne qui dure… et une qui s’épuise au bout de quelques mois.

En croisant infrastructures, parole habitante et coopération locale, le diagnostic 360° révèle les véritables leviers d’action. Il oriente les priorités, crée de la cohérence et donne du sens à chaque étape. Car mieux comprendre, c’est déjà mieux agir.

Pour aller plus loin, téléchargez votre check-list de rentrée : « Tri, dépôts sauvages : votre check-list à vérifier avant d’agir » :